Animés par le besoin d’être les témoins en images d’une époque ou d’un évènement, ces femmes et ces hommes sont

devenus par leurs clichés uniques et reconnaissables les maitres de la photographie.

Peu importe le style, le sujet ou la technique employée, on ne peut qu'admirer leur travail.

Helen Levitt - Paul Strand - raymond depardon - eugène atget - William Klein - lee miller - Henri Cartier-Bresson - Willy Ronis - Robert Capa - Vivian Maier - André Kertész - Brassaï - Diane Arbus - Robert Doisneau - Ansel Adams

Helen Levitt (1913 - 2009) La poetesse de New-York

En 1931 elle abandonne ses études et commence à travailler chez un photographe commercial avec lequel elle apprend le métier.

Inspirée par le travail de Henri Cartier-Bresson, elle se lance dans la photo de rue, équipée de son premier appareil, un Voigtlander acheté d’occasion. Elle immortalise le quotidien dans les quartiers défavorisés de Harlem, de Brooklyn et du Lower East Side cherchant à capturer la poésie du melting-pot new-yorkais.

Mais ce sont 2 rencontres, tout d’abord avec Cartier-Bresson en 1935 puis avec Walker Evans dont elle sera l’assistante en 1938 et 1939, qui contribueront à enrichir son travail et la conforter dans sa vocation.

En 1941 lors d’un séjour au Mexique elle va, avec le même regard qu’elle a porté sur sa propre ville de New-York, capturer pendant plusieurs mois la vie quotidienne des quartiers pauvres de la capitale.

La consécration de son travail arrive en 1943 avec sa première exposition personnelle (Children Photographs) au MoMA .

Helen Levitt abandonne son appareil photo, durant presque une décennie, pour se consacrer au cinéma puis elle revient à ses premiers amours à la fin des années 50, cette fois avec des clichés en couleur, toujours dans les rues de New-York. Ce sont ces photographies en noir et blanc qui seront consacrées en 1965 dans un ouvrage intitulé : A Way of Seeing.

Malgré le vol d’une grande partie de ses clichés en 1970, Ellen Levitt poursuit son travail photographique urbain avec toujours autant de talent et de sens artistique. C’e n’est qu’en 1998 que la France lui consacre une première exposition.

Le travail d’Helen Levitt sera reconnu tardivement, s’apparentant à la tradition de la photographie documentaire américaine. Helen Levitt s’éteindra en 2009 dans sa ville de New-York.

Paul Strand (1890 - 1976) Photographe social

En 1904 ses parents l’inscrivent dans une école privée, l’Ethical Culture School , dans laquelle il découvre et étudie la photographie grâce par son professeur de sciences Lewis Hine, documentaliste de renom qui l’orientera vers une vision directe, objective et sociale du travail photographique.

C’est la découverte de la galerie d’art avant-gardiste 291 qui scellera son choix de devenir artiste photographe.

Travaillant comme employé de bureau il va alors passer tout son temps libre, équipé de sa chambre 20 X 25, à faire des photographies. Durant cette période il va faire un voyage en Europe et c’est en 1911 qu’il s’installera comme photographe professionnel.

Durant 4 années il va beaucoup se déplacer aux Etat-Unis , il expérimente en cherchant sa voie. Il photographie les paysages, les monuments fait des portraits des personnes qu’il croise. Sa sélection d’images est devenue conséquente, son style s’est maintenant affirmé et ses clichés, développés sur du papier haut de gamme au platine ont un rendu exceptionnel lui permettant en 1916 d’ exposer son travail à la galerie 291.

Durant les 3 décennies suivantes Paul Strand va élargir sa créativité avec des activités cinématographiques sous la forme de documentaires, reportages sportifs, fictions sociales comme en 1921 le film muet ‘’Manhatta’’ . Cependant il n’abandonne pas la photographie et continue son travail sur les paysages naturels et urbains et les portraits.

De 1932 à 1935 il s’installe au Mexique pour le tournage d’un film commandé par le gouvernement mexicain. Il utilisera la très originale caméra Akeley.

Contraint de quitter les Etats Unis pour raisons politiques il vient, en 1950, s’installer en France qu’il va parcourir et photographier , l’occasion d’un nouveau livre de photographies : ‘’La France de Profil’’.

A partir des années 50 Paul Strand poursuivra par une série de nombreux voyages : Tchécoslovaquie, Italie, Nouvelles-Hébrides, Égypte, Roumanie, Ghana, marqués à chaque fois par la publication d’un portfolio.

Il retournera cependant dans son pays natal durant 2 années notamment à l’occasion d’un retrospective du MoMA sur son travail mais reviendra en France pour s’éteindre à Orgeval ou il aura passé près de 25 ans.

Raymond depardon (1942) Le photographe du réel

En 1958 il s’installe à Paris et devient l’assistant de Louis Foucherand célèbre reporter. Au début des années 60, riches en actualités internationales, Raymond Depardon devient photoreporter au sein l’agence Delmas pour laquelle il couvre une mission de recherche dans le désert algérien. Il en rapportera des clichés qui feront la une de presse française.

Il couvrira ensuite la guerre d’Algérie et la guerre du Vietnam, sillonnera toute l’Europe, l’Afrique et les Etats-Unis ramenant des clichés empreints d’une extrême humanité.

En 1966 il cofonde l’agence Gamma avec Gilles Caron et dès le début des année 70, il délaisse peu à peu l’image fixe pour se consacrer à la réalisation de films documentaires qui sont des témoignages sur le monde qui l’entoure dans tous les aspects de sa diversité culturelle.

Ses reportages sur les hôpitaux, les prisons, les paysans, sont autant de témoignages sur notre époque et les changements profonds de la société. Raymond Depardon sera récompensé 2 fois par le César du meilleur film documentaire.

Raymond Depardon n’est pas le photographe du sensationnel il préfère s’intéresser à l’homme dans sa diversité, ses silences, ses forces et ses faiblesses. Son oeuvre est faite de curiosité et de bienveillance et son recueil de photographies ; ‘’La France de Raymond Depardon’’ en est la vibrante illustration.

Il dit de lui ''Au fond, je suis un passager de mon époque''

eugène atget (1857-1927) Le poête photographe

En 1890, Installé à Paris il se lance dans la constitution d’un inventaire en images de la capitale et de ses différents quartiers. Il photographie les rues, les immeubles, boutiques, façades, les petits métiers et tous les détails urbains qui vont disparaitre dans le cadre de la modernisation galopante de la ville.

Il réalise tout ces clichés avec une chambre à soufflet équipée de son trépied et son voile noir, exigeant des poses longues pour exposer les plaques. Il vend ses photographies aux peintres, aux architectes et à de nombreuses institutions (BNF, Ville de Paris et différents musées) en tant que documents de travail. Ses images sont sans artifice, sobres et précises livrant une vision délicate et poétique du vieux Paris.

Malgré les ventes régulières de ses travaux photographiques la situation financière d’Atget se détériore peu à peu, notamment pendant et après la première guerre mondiale. Au début des années 20 il fait la connaissance de Bérénice Abbott, assistante de Man Ray qui lui achète bon nombre de ses travaux.

Il décède en 1927 à Paris dans le besoin.

Aujourd’hui, Eugène Atget est reconnu comme l’un des grands témoins visuels du Paris de la Belle Époque et un précurseur de la photographie moderne. Le musée Carnavalet conserve un ensemble de plus de 9 000 tirages d’Atget, soit la collection la plus vaste de ce photographe.

William Klein (1926-2022) Le photographe anticonformiste

Durant son service militaire en Allemagne de 1946 à 1948 il découvre l’Europe puis la France en s’inscrivant à La Sorbonne pour reprendre des études de sociologie et c’est à Paris qu’il fait la rencontre de sa future femme, Jeanne Florin qui partagera sa vie jusqu’à son décès.

Dans les années 50 William Klein s’intéresse au graphisme et à la peinture qu’il va étudier avec Fernand Léger. De 1951 à 1954 il découvre la photographie lors de sa collaboration avec un architecte Italien et se lance dans des expérimentations photographiques. Il est alors repéré par le directeur artistique de Vogue qui lui propose de continuer son travail à Paris et New York.

Très rapidement il devient un des photographes phares du magazine en réalisant des images inédites et très innovantes notamment en faisant poser ses modèles dans la rue.

De retour dans sa ville natale William Klein publie en 1956 un recueil de photos de New York , révolutionnant radicalement la photo de rue avec un style provocateur, parfois brutal. Il colle son objectif au plus proche de ses sujets, il décadre volontairement et magnifie le floue.

Ce premier livre de photo-journal « Life is Good and Good For You in New York » sera récompensé par le prix Nadar. Il entreprendra par la suite son travail sur les grandes métropoles : Rome, Tokyo et Moscou.

Durant les années 60 il met de côté la photographie pour se consacrer au cinéma. Son premier film « qui êtes-vous , Polly Maggoo ? » ne rencontre pas un grand succès mais deviendra une oeuvre culte. Suivront plusieurs autres films, documentaires ainsi que de nombreux films publicitaires.

William Klein renouera avec la photo à la fin des années 80. Il exposera dans le monde entier et publiera une dizaine d’ouvrages dont le graphisme soigné reflète la dimension artistique du personnage.

L’Académie des beaux-arts créera en 2019 le « Prix de Photographie de l’Académie des beaux-arts - William Klein »

Il s’éteindra à Paris, où il vivait depuis 1947, en septembre 2022.

Willian Klein a révolutionné les photos de rue et de mode. Son travail sur les capitales lui a valu une renommée internationale et on retrouve ses images dans les collections des plus grands musées.

lee miller (1907-1977) de mannequin à photographe de guerre

En 1925 elle suit des cours d’arts plastiques à l’Ecole supérieure des beaux-arts de Paris puis de New York 2 ans plus tard. Elles est alors repéré par le fondateur du magazine Vogue dont elle fera rapidement la couverture.

C’est à Paris en 1929, après avoir quitté New York, que Lee fait la connaissance de ManRay dont elle deviendra l’assistante mais également la maitresse. Tout en poursuivant sa carrière de mannequin elle reprend à son compte les photographies de mode que Man Ray ne peut plus effectuer.

Elle se sépare de Man Ray en 1932, retourne à New York pour ouvrir son propre studio photo et rencontre le galeriste Julien Levy qui propose d’ organiser sa première exposition personnelle, composée de vues d’architecture, de natures mortes et de portraits, en 1933. Entre 1934 et 1939, elle réside au Caire avec son mari, Aziz Eloui Bey. Puis elle revient en Europe, où elle vit avec l’artiste anglais Roland Penrose, membre du mouvement surréaliste et proche de Paul Éluard et de Pablo Picasso dont elle devient la muse.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle demeure à Londres, publiant différents articles accompagnés de clichés dans le Vogue britannique.

Accréditée comme correspondante de guerre officielle de l’armée américaine pour Vogue en 1942, elle photographie la guerre au quotidien, des hôpitaux au front. Elle suit le débarquement de Normandie en 1944 puis sillonne les villes d’Allemagne avant de pénétrer dans les camps, celui d’Ohrdruf d’abord, puis Buchenwald et Dachau, dévoilant au monde les horreurs du régime nazi. Lee Miller sera à tout jamais marquée par toutes les atrocités dont elle fut témoin en Allemagne.

Après la guerre elle s’installe dans la campagne anglaise en poursuivant pendant un temps sa collaboration avec Vogue avant de se consacrer à l’écriture puis à la gastronomie

Lee Miller décédera en 1977 laissant un héritage riche de plusieurs dizaine de milliers de clichés photographiques et journalistiques.

Henri Cartier-Bresson (1908-2004) Un regard humaniste sur le XX eme siècle

A la fin de ses études il refuse de reprendre l'affaire familiale pour se consacrer à la peinture.

C’est en 1930 lors d’un séjour en Côte d'Ivoire, qu'il prend ses premières images et les publiera dans un reportage l'année suivante.

Des lors, équipé d’un Leica, il décide de se consacrer à la photographie. Il visite l’Espagne, l’Italie, le Mexique et le Maroc. Faisant preuve d’une grande précision dans leur composition, ses clichés sont des témoins de la vie pris sur le vif.

A partir de 1936 il devient militant communiste et de la lutte antifasciste, il publie des photos d’enfants miséreux dans le journal le Soir, quotidien pour lequel il part à Londres couvrir le couronnement de Georges VI. Henri ne ramènera de cet évènement que des images des gens présents dans le cortège.

En 1945 il photographie les combats de la libération de Paris. A partir de 1947 et la création avec d’autres photographes célèbres de l’agence Magnum Cartier-Bresson va sillonner le monde et couvrir tous les évènements majeurs de cette moitié du XX eme siècle.

Dès les années 70 le photographe, sans doute fatigué par cette vie intense, se consacre à d’autres activités, délaissant la photographie qu’il pratiquera selon son envie avec, toujours une nette préférence pour le noir et blanc.

Willy Ronis (1910-2009) Le compositeur d’images

En 1936, fervent défenseur de la cause ouvrière il fait ses premières photos de reportage lors des manifestations issues de la montée du front populaire, reportages à caractère social qu’il poursuivra jusqu’en 1939 en participant notamment aux grèves chez Citroën.

Dès la fin de la seconde guerre mondiale il rejoint l’agence Rapho pour laquelle il effectuera de nombreux reportages et il continuera, en parallèle de ses activités à photographier les différentes atmosphères de Paris, à sa manière avec un regard lucide sur la vie sociale de l’époque qu’il s’attachera à restituer avec poésie et réalisme.

Willy Ronis est sans aucun doute avec Robert Doisneau et Henry Cartier-bresson l’inventeur de la photographie humaniste. Récompensé par de nombreux prix et distinctionsil consacrera beaucoup de son temps à transmettre son savoir et enseignera à Aix en Provence et à Avignon.

Rober Capa (1913 – 1954) le mythique reporter de guerre

Il travaille comme développeur dans un labo photo avant de faire connaissance du directeur de l’agence Dephot qui lui offre l’occasion de couvrir son premier reportage en allant photographier Léon Trotsky au Danemark.

L’arrivée de Hitler au pouvoir en 1933 le force à s’exiler à Paris où il fait la connaissance d’ Henri Cartier-Bresson, d’André Kertesz et de Gerda Taro avec qui il part en 1936 comme envoyé spécial pour couvrir la guerre civile espagnole.

C’est à l’occasion de ses nombreux séjours en Espagne qu’il devient célèbre en photographiant la mort d’un soldat républicain. En 1939 il quitte la France pour les Etats-Unis. En 1942, pour le magazine Collier’s il va suivre le débarquement des troupes alliées depuis la Sicile et le 6 juin 1944 Robert Capa, pour Life, débarque aux côtés des soldats sur la plage d’Omaha Beach et photographiera sous les balles et les obus un des moments les plus célèbres de la seconde guerre mondiale .

En 1947 il fonde avec d’autres photographes illustres l’agence de photo-journalisme Magnum. C’est en 1954, toujours pour le magazine Life, qu’il trouve la mort en Indochine. En voulant photographier un groupe de soldats français il marche sur une mine.

Robert Capa est sans doute le plus célèbre des reporters de guerre mais ses photos les plus connues sont à l’origine de nombreuses controverses.

Vivian Maier (1926–2009) Naissance d’une légende

C’est l’incroyable histoire d’une

inconnue, née à New York et d’origine française, qui est sans doute

devenue, à titre posthume l’une des plus grandes photographes du 20e

siècle.

C’est en 2007, par le plus grand des hasards que son travail est

découvert.

Ce sont plus de 120 000 négatifs que Vivian Maier aura secrètement

stockés, pour la grande majorité sans les avoir développés et donc

vus. Elle n’a ni parlé, ni jamais montré son travail et encore moins

essayé d’en tirer profit. Employée comme nounou dans des familles,

c’est essentiellement dans la rue que Vivian Maier a façonné son

œuvre en photographiant les habitants de New York et Chicago où elle

est décédée.

Portraits d’enfants noirs et blancs, pauvres et marginaux, belles

New-Yorkaises et mamies pomponnées, égalant le travail de Willy

Ronis et Robert Doisneau dans le registre de la photo humaniste.

Anonyme, elle montre sa silhouette androgyne sans jamais se dévoiler

complètement dans de nombreux autoportraits ne laissant

transparaitre aucune émotion sur son visage.

André Kertész (1894-1985) Le photographe instinctif

Né en 1894 à Budapest André Kertèsz grandi dans une famille tournée

vers les lettres. Très rapidement il va être fasciné par les images, les illustrations

et les gravures qu’il découvre dans les magazines de l’époque.

Dès 1912 il prend ses premières photographies et durant la première guerre mondiale,

sous les drapeaux de l’armée austro-hongroise, il prendra des images du

quotidien des soldats et de la vie militaire. C’est sans doute ces premières expériences

qui vont développer son goût pour une pratique photographique de reportage avec un regard

rigoureux, attaché à la qualité de la lumière et du cadrage.

Son diplôme de la société hongroise de photographie en poche il arrive 1925 à Paris et

fréquente les milieux littéraires et artistiques. Il déambule dans la

capitale, photographie les scènes de rue. La qualité de son travail est rapidement reconnu et

dès 1927 il expose dans une galerie parisienne.

André Kertész va séjourner à Notre-Dame-du-Pré , petit village savoyard en juillet

1931 pour réaliser une série de près de deux cents photographies destinées

à illustrer un roman, Le Sol de Frédéric Lefèvre.

Mais depuis de nombreuses années il est fasciné par les distorsions de la lumière sur

les surfaces réfléchissantes. Il va alors se lancer en 1933 dans une série

d’images réalisées avec des corps nus dans des miroirs déformants : ‘’les Distorsions’’ .

En 1936 il quitte la France pour New York et collaborera avec l’agence Keystone, il prendra

la nationalité américaine en 1944.

Il décide en 1962 de mettre fin à sa carrière et ne photographiera que pour le plaisir.

Il cède toutes ses archives photographiques à l’état français et s’éteint à

New York en 1985.

Brassaï (1899-1984) l’hypnotique

Né en 1899 à Brasso en Transylvanie Gyulus

Halasz prendra le pseudo de Brassaï lorsqu'il commencera son travail

photographique à partir de 1924.

Après la première guerre mondiale, durant laquelle il servira dans la cavalerie

austro-hongroise il s’installe à Berlin en tant que journaliste puis retourne à

Paris en 1924 pour reprendre sa carrière journalistique.

A partir de 1930, s’inspirant des photographes Eugène Atget et André Kertesz,

il explore le Paris de

la nuit et, de lieux obscurs en lumières improbables, réinvente un

Paris souvent irréel tant sa perception des formes et des mouvements

est à la fois simple et audacieuse.

Paris est au cœur de son œuvre et c’est avec un

sens précis du détail et de la composition qu’il livre sa vision

personnelle de la vie parisienne nocturne : les prostituées, les

travailleurs des Halles, les gens de la rue.

Chaque cliché saisit la réalité du moment et y ajoute un climat envoûtant,

presque hypnotique.

Brassai est un artiste complet il écrit, dessine, sculpte et côtoie de nombreuses

célébrités de l’époque. Ses amis sont : H Miller, B Cendrars, J Prévert, Picasso,

Christian Dior pour lequel il fera des photos de mode.

Il s’intéressera également aux graffitis et ce jusqu’à la fin de sa vie, le MoMA y

consacrera une exposition en 1956.

En 1956 il tourne un film documentaire ‘’Tant qu'il y aura des bêtes’’ qui sera primé

au festival de Cannes et en 1974 il sera nommé chevalier des Arts et des Lettres.

Brassaï se consacre à la fin de sa vie à la sculpture et à la tapisserie tout en continuant à écrire.

Diane Arbus (1923-1971) La photographe de l'étrange

Diane Nemerov naît à New York dans une

famille aisée. A 18 ans elle épouse Allan Arbus et ensemble, ils

ouvrent un studio Photo de mode et de publicité. Hormis quelques

séries pour des magazines de mode, les affaires ne marchent pas très

bien. A cette époque Diane tient un rôle administratif, c’est son

mari qui photographie.

A la fin des années 50 le couple finit par se séparer et c’est

l’occasion pour Diane de se consacrer à sa passion en devenant

photo-reporter pour les grands noms de la presse de l’époque

(Esquire, Harper’s, Bazaar…). En parallèle elle développe son

travail personnel en abordant sans tabous ni voyeurisme des sujets

décalés tels que les concours de beauté du 3 ème âge, le milieu des

échangistes et des nudistes, les congrès de jumeaux, etc... Ses

portraits noir et blanc vont bien au-delà du simple reportage

photo-documentaire, elle pénètre le cœur de ses sujets avec

simplicité, sans jugement mais avec une intimité parfois dérangeante

voire provoquante.

En 1967 elle expose (la seule exposition de son vivant) une

trentaine de ses photos au MOMA de New York au côté de 2 célèbres

photographes Lee Friedlander et Garry Winogrand. Diane Arbus alterne

période de travail intense et phase de violente dépression.

Elle se suicide à l’âge de 48 ans en juillet 1971 et malgré sa très

courte carrière, elle laisse à la postérité de nombreux portraits de

personnages anonymes, révélateurs de son univers mystérieux, sombre,

aux limites de l’étrange.

Robert Doisneau est certainement le

photographe français le plus populaire, certains de ses clichés ont

fait le tour du monde. Le plus célèbre est sans conteste le baiser

de la place de l’hôtel de ville publié dans Life en 1950.

Avant la seconde guerre mondiale Robert Doisneau devient tour à tour

photographe publicitaire puis photographe industriel chez Renault

pour enfin devenir photographe indépendant. Dès 1946 il rejoint

l’agence Rapho pour laquelle il réalisera un grand nombre de

reportages sur des sujets aussi divers que variés, en France mais

aussi à l’étranger.

Tout comme Brassaï il est fasciné par la Capitale, ses rues pavées,

ses monuments, sa lumière. Il immortalisera au plus près de la vie

quotidienne les banlieues de Paris et ses habitants durant plus de

40 ans. Son approche humaniste de la photographie l’amènera de

bistrots en fêtes foraines en passant par les Halles de Paris et son

atmosphère pittoresque, saisissant au vol un instant d’humour ou

d’émotion.

Robert Doisneau fut le témoin privilégié d’une époque maintenant

oubliée qu’il nous livre au travers de sa sensibilité souvent

empreinte de tendresse, parfois teintée de mélancolie.

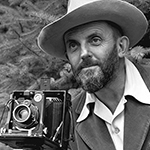

Ansel Adams (1902-1984) Le photographe écologiste

Ansel Adams découvre très jeune la

photographie et fait ses premiers clichés dans le parc Yosemite.

Ecologiste convaincu il rejoint en 1919 le Sierra Club association

qui milite pour la protection et la sauvegarde de la nature. En 1930

sa rencontre avec le photographe Paul Strand l’encouragera à vivre

pleinement sa passion pour la photographie et les paysages du grand

Ouest américain.

Adepte de la chambre grand format il est obsédé par la profondeur de

champ et la netteté de ses images, il fondera en 1932 le Groupe

f/64, faisant référence à la plus petite ouverture de diaphragme

d’un objectif.

Tout en poursuivant son travail sur les paysages,il donnera

naissance au concept du Zone System permettant de restituer le plus

fidèlement possible une scène sans qu’une partie de l’image soit

sur-exposée ou/et sous-exposée.

Ansel Adams utilisera le ZS en jouant sur les 3 étapes (exposition,

développement du négatif, tirage de la photo) donnant à ses

photographies en noir et blanc une palette de tonalités incroyables.

Ses images du Yosemite, du Grand Canyon, de la High Sierra font

aujourd’hui partie intégrante du patrimoine photographique

américain.